中国律师 柴元涛

北京魏启学律师事务所

北京魏启学律师事务所

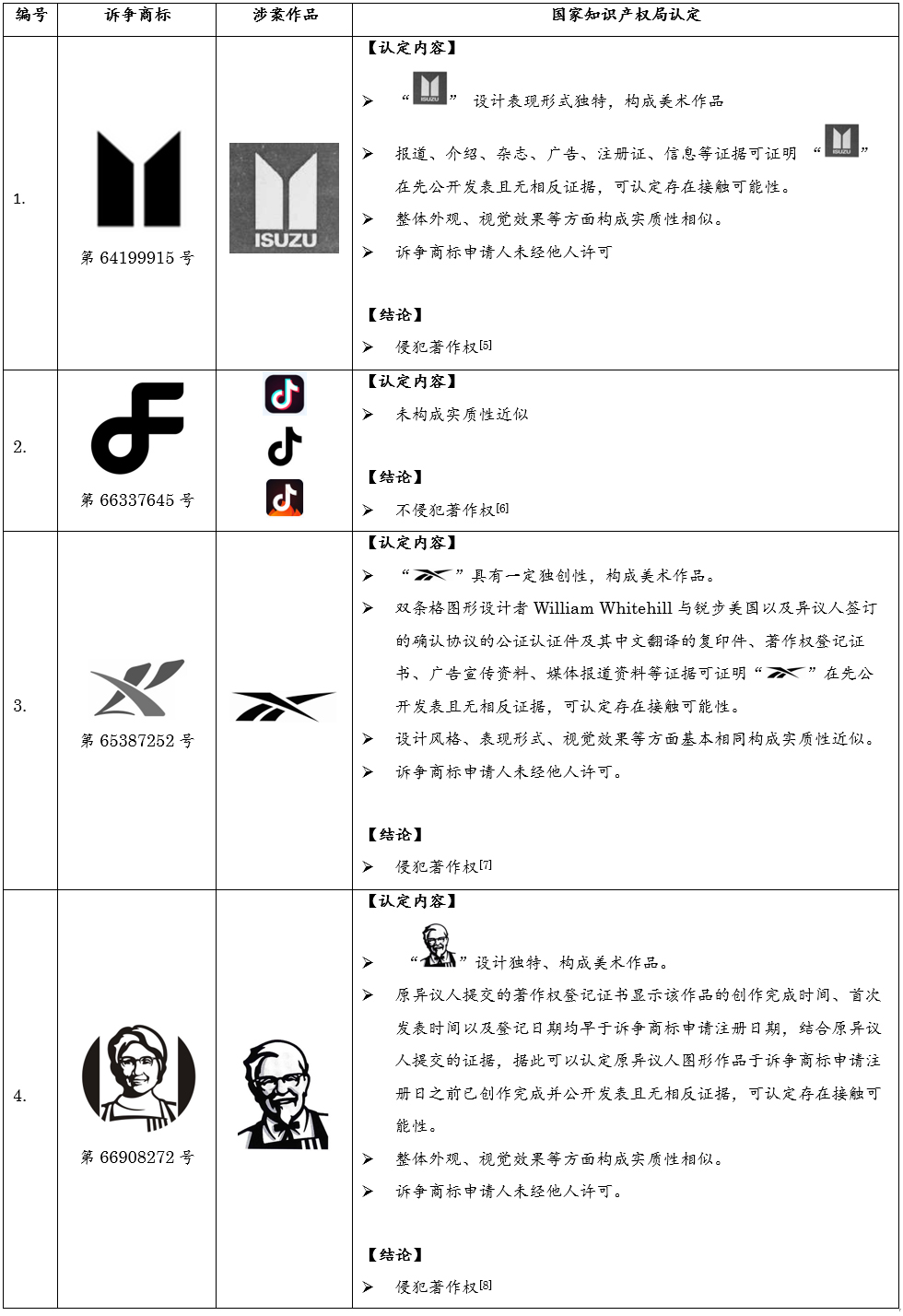

实务中,不少权利人发现自身商标被他人在其他类别抢注,却因未在对应类别布局在先权利而维权受阻。由于跨类别对抢注商标提出异议或宣告无效难度较大,此类维权常面临较大阻碍,比较难办。那么,难办就不办了吗?绝非如此。如果被复制或摹仿的商标本身具备《著作权法》规定的作品要件,权利人可以主张“在先著作权”这一王牌,对诉争商标提起异议或无效宣告。相比受限于类别的商标权,著作权保护范围覆盖更广,可覆盖商标的全部类别,这是其破局致胜的关键优势。本文拟结合几个案例,浅论商标争议案件中如何主张在先著作权。

《商标法》第三十二条明确规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、地理标志以及应予保护的其他合法在先权益。"现有"是指系争商标申请注册日前已经享有并合法存续。系争商标核准注册时在先权利已不存在的,不影响系争商标的注册[1]。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条,当事人主张诉争商标损害其在先著作权的,人民法院应当依照著作权法等相关规定,对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查[2]。

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第16.4规定,判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时,应考虑以下要件:(1)涉案作品构成著作权法的保护客体;(2)当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人;(3)在诉争商标申请日前,诉争商标申请人有可能接触涉案作品;(4)诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似[3]。后文将针对构成要件进行具体分析。

要件(1)涉案作品构成著作权法的保护客体

根据我国《著作权法》及相关规定,构成在先著作权的作品必须符合《著作权法》对作品的定义,即文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。独创性不足的过于简单的图形、字母达不到美术作品的标准。例如, 在第67717669号图形商标无效宣告案中【4】,权利人虽然主张了“

”的著作权,但是,国家知识产权局认为“

”的著作权,但是,国家知识产权局认为“ ”虽融入了设计者一定审美理念,但该标志整体表达形式过于简单,形成的个性化印迹较弱,不属于著作权法意义上的美术作品。所以,提起异议、无效之前,需要先判断自己拟定主张的商标标识是否构成著作权法意义上的美术作品。

”虽融入了设计者一定审美理念,但该标志整体表达形式过于简单,形成的个性化印迹较弱,不属于著作权法意义上的美术作品。所以,提起异议、无效之前,需要先判断自己拟定主张的商标标识是否构成著作权法意义上的美术作品。

要件(2)当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定,商标标志构成受著作权法保护的作品的,当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等,均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

要件(3)在诉争商标申请日前,诉争商标申请人有可能接触涉案作品

诉争商标申请人是否有可能接触涉案作品,即“是否存在接触可能性”,权利人无须证明诉争商标申请人在诉争商标申请日前实际接触过涉案作品,仅需证明在诉争商标申请日前,公开发表了涉案作品即可。涉案作品已进入相关公共领域或者诉争商标申请人通过其他途径可接触到涉案作品,在没有相反证据的情况下,即可推定存在接触可能性。例如,第64199915号“

”商标不予注册复审案中【5】,国家知识产权局认定相关报道、介绍、杂志、广告、注册证、信息等证据可以证明“

”商标不予注册复审案中【5】,国家知识产权局认定相关报道、介绍、杂志、广告、注册证、信息等证据可以证明“ ”作品于诉争商标申请注册日之前已创作完成并公开发表,在无相反证据加以反驳的情况下,可以合理的认定申请人有接触“

”作品于诉争商标申请注册日之前已创作完成并公开发表,在无相反证据加以反驳的情况下,可以合理的认定申请人有接触“ ”美术作品的可能性。因此,笔者认为,为了证明对方存在“接触可能性”这一要件,权利人应着重收集诉争商标申请日之前公开发表的报刊杂志、网络媒体(如官网、新闻门户、社交媒体、电商平台等)、展会展览等公开活动中的展示资料(如手册、展板、实物)、各种类型的商业广告(如电视、广播、户外、印刷品等)等关键证据,这些证据将在案件中发挥重要作用。

”美术作品的可能性。因此,笔者认为,为了证明对方存在“接触可能性”这一要件,权利人应着重收集诉争商标申请日之前公开发表的报刊杂志、网络媒体(如官网、新闻门户、社交媒体、电商平台等)、展会展览等公开活动中的展示资料(如手册、展板、实物)、各种类型的商业广告(如电视、广播、户外、印刷品等)等关键证据,这些证据将在案件中发挥重要作用。

要件(4)诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似

针对实质性近似的判断,笔者收集到了以下案例。

上述案例1的“

”和案例2的“

”和案例2的“ ”虽然都属于美术作品,但其本身的独创性程度均相对有限。值得注意的是,两案在是否构成“实质性相似”的认定上,国知局的判断结果截然相反。这一显著差异揭示,国知局在审查独创性较弱的商标时,对实质性相似的认定标准较为严苛——通常要求诉争标识与在先美术作品达到高度趋同(近乎相同或基本相同)的程度,方有可能予以支持。

”虽然都属于美术作品,但其本身的独创性程度均相对有限。值得注意的是,两案在是否构成“实质性相似”的认定上,国知局的判断结果截然相反。这一显著差异揭示,国知局在审查独创性较弱的商标时,对实质性相似的认定标准较为严苛——通常要求诉争标识与在先美术作品达到高度趋同(近乎相同或基本相同)的程度,方有可能予以支持。对于案例3和案例4,诉争商标与涉案作品存在一定差异,但是,案例3中的“

”和案例4的“

”和案例4的“ ”的标识本身设计独特,独创性程度较高。国家知识产权局在审查中,着眼于设计风格、表现形式、视觉效果及整体外观等方面的共通之处,最终认定构成实质性相似。这一审理倾向表明,对于独创性较强的作品,国家知识产权局在判断是否构成实质性相似时,其认定的保护范围会相应扩张,不再苛求标识与作品的绝对一致,而是更侧重于考察核心独创性表达是否被实质性地复制或摹仿。也就是说,独创性越高的表达,国家知识产权局给予的保护范围就会越大。

”的标识本身设计独特,独创性程度较高。国家知识产权局在审查中,着眼于设计风格、表现形式、视觉效果及整体外观等方面的共通之处,最终认定构成实质性相似。这一审理倾向表明,对于独创性较强的作品,国家知识产权局在判断是否构成实质性相似时,其认定的保护范围会相应扩张,不再苛求标识与作品的绝对一致,而是更侧重于考察核心独创性表达是否被实质性地复制或摹仿。也就是说,独创性越高的表达,国家知识产权局给予的保护范围就会越大。综上所述,实务中,当构成美术作品的商标标识被他人在其他类别抢注或摹仿,而权利人又缺乏对应的在先商标权时,积极主张在先著作权不失为一条有效的维权路径。

—————————————————————————————————————————————————

[参考文献]

[1]《商标审查审理指南》

[2]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条

[3]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第16.4条

[4] 关于第67717669号图形商标无效宣告请求裁定书

[5]关于第64199915号图形商标不予注册复审决定书

[6]关于第66337645号图形商标不予注册复审决定书

[7]关于第65387252号图形商标不予注册复审决定书

[8]关于第66908272号图形商标不予注册复审决定书

京ICP备18007439号-1

京ICP备18007439号-1 京公网安备 11010102003445号

京公网安备 11010102003445号