中国律师 李美燕

北京魏启学律师事务所

北京魏启学律师事务所

引言

商标法第十条第一款第七项规定“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的标志不得作为商标使用。司法实践中,因申请商标违反该欺骗性条款而被驳回的案例呈逐年增长态势。本文通过梳理涉及该条款的驳回复审案件统计数据,分析司法认定标准,并结合实务经验探索抗辩应对策略,为商标申请人提供合规指引与抗辩思路。

一、涉及《商标法》第十条第一款第七项的驳回复审案件统计分析[1]

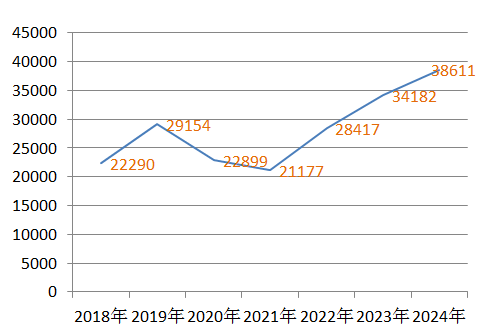

经摩知轮数据库检索,涉及《商标法》第十条整体的驳回复审决定件数如下图所示,从2022年开始呈稳步攀升之势,2024年更是达到了38,611件,占当年驳回复审决定总数的14.8%,反映出商标审查中对第十条所涉绝对禁用情形的审查力度持续加强。

商标法第十条第一款第七项规定“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的标志不得作为商标使用。司法实践中,因申请商标违反该欺骗性条款而被驳回的案例呈逐年增长态势。本文通过梳理涉及该条款的驳回复审案件统计数据,分析司法认定标准,并结合实务经验探索抗辩应对策略,为商标申请人提供合规指引与抗辩思路。

一、涉及《商标法》第十条第一款第七项的驳回复审案件统计分析[1]

经摩知轮数据库检索,涉及《商标法》第十条整体的驳回复审决定件数如下图所示,从2022年开始呈稳步攀升之势,2024年更是达到了38,611件,占当年驳回复审决定总数的14.8%,反映出商标审查中对第十条所涉绝对禁用情形的审查力度持续加强。

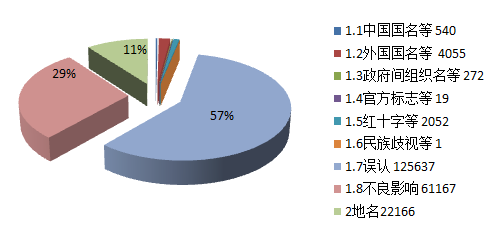

《商标法》第十条相关的驳回复审决定中涉及具体各项(即第十条第一款(一)至(八)项以及第十条第二款)的占比如下,其中涉及第十条第一款第七项的件数为125,637件,占比高达57%,远超其他款项,成为第十条中适用频率最高的条款。

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 |

| 540 | 4055 | 272 | 19 | 2052 | 1 | 125637 | 61167 | 22166 |

注:2016年至2025年5月12日为止的数据

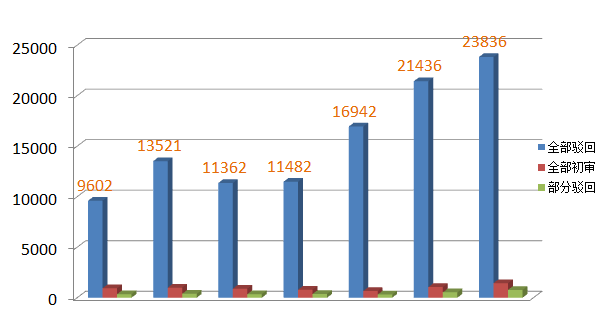

反观涉及第十条第一款第七项的驳回复审决定的裁决结果,“全部驳回”的占比最大,其次是“全部初审”,“部分驳回”占比最小。这一数据表明,因违反第十条第一款第七项被驳回的商标,即便申请复审,获得初步审查通过的可能性仍较低,反映出该条款在审查实践中的严格性。

第十条第一款第七项相关的驳回复审裁决数据

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 全部驳回 | 9602 | 13521 | 11362 | 11482 | 16942 | 21436 | 23836 |

| 全部初审 | 940 | 998 | 899 | 795 | 663 | 1054 | 1445 |

| 部分驳回 | 352 | 386 | 358 | 370 | 320 | 533 | 775 |

二、《商标法》第十条第一款第七项的司法认定标准

2021年《商标审查审理指南》对 “带有欺骗性”作出了明确释义:“带有欺骗性”,是指标志对其指定商品或者服务的质量等特点或者来源作了超过其固有程度或与事实不符的表示,容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者来源产生错误的认识。如将“健康”“长寿”标志指定使用在“香烟”商品上;将“万能”标志指定使用在“药品”商品上。

关于欺骗性条款的具体适用标准法律本身未作出细化规定,但通过配套行政法规、部门规章、司法解释及审查指南形成了体系化的适用规则,再结合多件在先判决中的适用情况,在认定诉争商标是否构成《商标法》第十条第一款第七项的情形时应从中国境内公众的普遍认知水平及认知能力出发,结合该标志指定使用的商品,从以下两方面进行判断:

(1)标志本身的欺骗性:即标志的含义、外形等与指定商品的质量、功能、用途、原料等特点或产地不相符或不完全相符;

(2)欺骗性的后果:即标志的欺骗性足以使相关公众对商品特点或产地产生错误认识。

司法实践中,法院通常重点审查第一个要件,若认定诉争标志本身带有欺骗性,往往可顺势推定“易产生误认”。但若公众基于日常生活经验等不会产生误认,则不属于该条款的规制范围。例如,在(2023)京行终8393号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为诉争商标 使用在“大米、未去麸的大米”商品上,结合诉争商标“ ”的显著识别部分“金椰子”的含义、“大米、未去麸的大米”商品通常使用或含有的原料、成份以及相关公众的通常认知,仅从诉争商标标志本身不足以认定诉争商标使用在上述商品上,足以使相关公众对商品的口味、种类、原料等特点产生错误认识,故未适用该条款。

”的显著识别部分“金椰子”的含义、“大米、未去麸的大米”商品通常使用或含有的原料、成份以及相关公众的通常认知,仅从诉争商标标志本身不足以认定诉争商标使用在上述商品上,足以使相关公众对商品的口味、种类、原料等特点产生错误认识,故未适用该条款。

三、针对《商标法》第十条第一款第七项的抗辩对策

如上所述涉及第十条第一款第七项的驳回复审成功率较低,对于企业发展具有重要意义的标识,商标申请人可继续通过行政诉讼手段寻求救济。虽无权威数据统计此类行政诉讼的成功占比,但结合实务经验,成功克服该条款的整体难度仍然较大。抗辩思路需紧密围绕司法认定标准,核心在于主张诉争商标含义与商品固有属性相符,从而排除公众误认可能性。具体可从以下几个方面展开:

(一)通过放弃与诉争商标所指含义无关的商品克服“欺骗性”

“欺骗性”的认定需结合诉争商标所指定使用的商品,若诉争商标在某类商品上的使用不会导致公众误认,则该类商品上的注册申请可获支持。即,如诉争商标的含义与指定使用商品的固有属性相符,可以排除公众误认的可能性,从而阻却欺骗性条款的适用。这一思路在商标包含商品原料的案件中尤为重要。

例如,在 (2022)京行终1576 号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认定,诉争商标“肉联帮”使用在“肉;肉罐头”商品上时,未对原料等特点作出欺骗性描述,不违反第十条第一款第七项。但使用在“腌制水果”等商品上时,易导致公众对原料、成分产生误认,属于该条款的规制范围。

在审理“欺骗性”条款时,法院应针对每类指定商品逐一分析是否存在欺骗性,因此是否删除或者放弃某个产品不应影响在其他产品上的“欺骗性”认定。然而,从实务的角度考虑,笔者的建议是尽量通过放弃与诉争商标所涉原料无关的商品,将争议焦点集中于相关商品,既有助于明确审查范围,也能向法官传递注册决心。笔者代理的一起商标申请驳回复审行政诉讼所涉商标含化学元素“氢”,在起诉时仅保留了“氢燃料电池”商品上的注册申请,放弃了其他商品,最终法院认定“氢”的描述性含义与商品原料特点一致,未构成欺骗性。类似地,(2021)京行终7407号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,申请人放弃与“可可”无关的商品后,法院认定诉争商标“可可联盟”在“可可;可可粉;巧克力酱”等商品上不易引发误认。

需要注意的是,行政诉讼中放弃部分商品的效力尚未形成统一的司法尺度。部分案件中认为,若行政机关未对商品删减申请作出处理,法院不应直接认可诉讼中的放弃声明。但有的案件中则认定,申请人放弃部分商品后,该部分商品的驳回复审决定已生效,仅需审查剩余商品。为降低风险,建议申请人在驳回复审阶段即删减可能引发误认的商品,若未及时删减,可在提起行政诉讼的同时向国家知识产权局提交删减申请,通常 1-2个月可获核准。

(二)国际注册商标可通过修改商品表述克服“欺骗性”

对于含有某种化学元素等的商标,即便限定于关联商品,仍可能被认定为具有欺骗性。此时可通过修改商品表述,明确指定商品确实包含诉争商标所涉元素,从而排除误认可能性。

笔者代理的一起案件中,诉争商标因含化学元素“Ti”被指具有欺骗性而被驳回。申请人通过国际局将商品表述限定为“含钛”的 商品后,尽管国家知识产权局在驳回复审阶段仍认定其具有欺骗性,但法院认为“Ti” 的描述性含义与商品原料特点一致,不会导致公众误认,最终认定该商标不具有欺骗性。

由此可见,对于因含化学元素等被驳回的商标,通过修改商品表述可有效阻却欺骗性条款的适用。但需要注意的是,针对中国国内商标注册,国家知识产权局对指定商品表述的形式审查比较严格,此类修改通常不会被认可。而国际注册商标可通过马德里国际注册的删减申请(MM6)手续对商品表述进行修改或限定。

此外,针对提交了所使用商品确实含有某种原料的使用证据却因“无法保证后续商品必然含该原料”而被驳回的案件,若所涉商标为国际注册商标,亦可通过修改商品表述确保指定商品含有特定原料,从而规避欺骗性条款。

(三)通过提交使用证据克服“欺骗性”

1.通过提交使用证据消除误认可能性

涉及“欺骗性”条款的认定中商标的使用情形是否有助于排除注册障碍?国家知识产权局的观点偏向于《商标法》第十条第一款第七项作为绝对禁止条款,当事人无法通过对标志的实际使用克服注册障碍。在司法实践中虽然法院也未能实现观点的统一,但仍需要具体问题具体分析,笔者认为提交使用证据在排除注册障碍方面会起到积极的作用。

在(2021)京行申2030号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为恰恰公司对诉争商标“坚果先生”的使用无法突破禁用条款。而 (2022)京行终1898号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院却认为“国窖班”整体不描述商品质量,且 “国窖”商标已具有知名度,公众不会误认,最终认可其注册。即,同样是涉及使用证据克服欺骗性条款时的影响,北京市高级人民法院前后作出的认定却截然不同。虽然(2022)京行终1898号案件所涉商标并非含原料的商标,但通过该认定可以窥探出使用证据在克服欺骗性条款时能起到积极的作用。

进一步,在(2025)京行终1874号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,商标申请人主张其系列商标“极氪”商标使用在“汽车”等商品上,已与吉利公司形成稳定对应关系及市场认知,且从未出现任何“欺骗性”情况。北京市高级人民法院也认定其提交的在案证据显示“极氪”品牌在国内外进行了广泛宣传,并已实际投入市场使用,且在“汽车”商品上具有一定知名度,使用中亦未造成公众对商品的原料、成分特点的误认,诉争商标“极氪X”在指定使用复审商品上未违反商标法第十条第一款第七项之规定。该案也能说明即便涉及欺骗性条款的认定,商标的使用证据对于消除误认可能性能够起到积极的作用。因此,对于那些经使用获得一定影响力的商标,还是应力所能及地收集并提交使用证据。

2.通过提交检测报告等克服欺骗性

在(2019)最高法行再249号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,最高人民法院认定“根据武汉立志公司提交的证据,其使用申请商标的产品配方中包括冰糖、蜂蜜成分。仅从“肾源春冰糖蜜液”标志本身,尚不足以认定申请商标使用在指定商品上将使相关公众对商品的原料、成分等特点产生错误认识,难以认定构成对公众的欺骗”。在该案中商标申请人提交了“肾源春冰糖蜜液”商品功能检测报告、食品安全性毒理学实验报告,即商标申请人通过提交其指定商品中确实含有诉争商标所含有的原料的使用证据成功克服了欺骗性。

笔者认为《商标法》第十条第一款第七项虽然是绝对禁用条款,但可以尝试通过提交检测报告等克服欺骗性,或者通过提交大量、高质量的使用证据证明相关商标在市场上经过长期、广泛、规范的使用,已经形成了稳定的市场秩序,相关公众能够将其识别为商标且不会对其指定商品的原料等特点产生误认,从而突破欺骗性条款的限制。

(四)可以主张商标整体含义不涉及原料等特点的描述

对于含有不常见化学元素的商标,可以主张商标整体不具有描述商品原料等特点的其他含义从而阻却欺骗性条款的适用。

在上述(2025)京行终1874号案件中,一审时北京知识产权法院认为诉争商标“极氪X”包含的“氪”系一种化学元素,作为商标使用在指定复审商品上,容易使相关公众对上述商品的主要原料、成分特点产生误认。在二审中商标申请人主张诉争商标应作整体识别,“极氪”作为臆造词汇,不具有任何描述商品原料等特点的其他含义。对此,北京市高级人民法院认为:“氪”虽系化学元素,但汉字“极氪”作为商标使用在“摩托车;汽车;汽车底盘”等复审商品上,公众基于日常生活经验及通常的认知水平和认知能力,不易将其与复审商品的主要原料、成分特点等产生联想,进而造成误认”。

类似地,在(2016)京行终2384号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为诉争商标由“肽帅”组合而成,整体上不具有特定含义。即使申请商标指定使用的商品中不包含“肽”所特指的化学原料,亦不能因此而认定申请商标整体上具有欺骗性。同样,在(2018)京73行初13085号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京知识产权法院认定第26252896号“肽嫩及图”商标整体不具有特定含义,指定使用在“化妆品;洗面奶;洗洁精;研磨剂;夹克油;香精油”等商品上,即使商品不含有“肽”所指定的化学原料,亦不能因此而认定诉争商标整体上具有欺骗性。

综上,对于含有化学元素或者其他元素的商标,如若不涉及原料等特点的描述,公众基于日常生活经验等也不会产生误认,则可以主张商标整体不具有欺骗性,不致产生公众的错误认识。

四、结语

受限于篇幅,本文仅以包含商品原料的商标标识为切入点,对涉及欺骗性条款的抗辩路径展开探析。文中提出的应对策略,源自商标授权确权实务中常见问题的经验总结。具体到个案中,仍需结合具体商标与商品的特性,制定出最行之有效的抗辩策略。同时需注意,商标标识自身的显著性亦为关键,若标识本身缺乏显著性,即便成功阻却欺骗性条款的适用,仍可能因自身显著性不足而无法获得注册。

笔者认为,对《商标法》第十条第一款第七项的审查与适用应秉持审慎立场。根据现行法律规定,商标一旦被认定具有欺骗性,其使用即面临可罚性后果。因此,该条款的适用限定于确已造成误认,且误认程度达到较为严重的情形为宜。

尽管涉及欺骗性条款的驳回复审案件成功率低,通过行政诉讼突破该条款的适用亦存在一定障碍,但对于商标申请人而言,若系其核心重要商标,仍应穷尽一切可能探寻抗辩路径,助力商标在困境中实现突破、重焕价值。

2021年《商标审查审理指南》对 “带有欺骗性”作出了明确释义:“带有欺骗性”,是指标志对其指定商品或者服务的质量等特点或者来源作了超过其固有程度或与事实不符的表示,容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者来源产生错误的认识。如将“健康”“长寿”标志指定使用在“香烟”商品上;将“万能”标志指定使用在“药品”商品上。

关于欺骗性条款的具体适用标准法律本身未作出细化规定,但通过配套行政法规、部门规章、司法解释及审查指南形成了体系化的适用规则,再结合多件在先判决中的适用情况,在认定诉争商标是否构成《商标法》第十条第一款第七项的情形时应从中国境内公众的普遍认知水平及认知能力出发,结合该标志指定使用的商品,从以下两方面进行判断:

(1)标志本身的欺骗性:即标志的含义、外形等与指定商品的质量、功能、用途、原料等特点或产地不相符或不完全相符;

(2)欺骗性的后果:即标志的欺骗性足以使相关公众对商品特点或产地产生错误认识。

司法实践中,法院通常重点审查第一个要件,若认定诉争标志本身带有欺骗性,往往可顺势推定“易产生误认”。但若公众基于日常生活经验等不会产生误认,则不属于该条款的规制范围。例如,在(2023)京行终8393号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为诉争商标 使用在“大米、未去麸的大米”商品上,结合诉争商标“

”的显著识别部分“金椰子”的含义、“大米、未去麸的大米”商品通常使用或含有的原料、成份以及相关公众的通常认知,仅从诉争商标标志本身不足以认定诉争商标使用在上述商品上,足以使相关公众对商品的口味、种类、原料等特点产生错误认识,故未适用该条款。

”的显著识别部分“金椰子”的含义、“大米、未去麸的大米”商品通常使用或含有的原料、成份以及相关公众的通常认知,仅从诉争商标标志本身不足以认定诉争商标使用在上述商品上,足以使相关公众对商品的口味、种类、原料等特点产生错误认识,故未适用该条款。三、针对《商标法》第十条第一款第七项的抗辩对策

如上所述涉及第十条第一款第七项的驳回复审成功率较低,对于企业发展具有重要意义的标识,商标申请人可继续通过行政诉讼手段寻求救济。虽无权威数据统计此类行政诉讼的成功占比,但结合实务经验,成功克服该条款的整体难度仍然较大。抗辩思路需紧密围绕司法认定标准,核心在于主张诉争商标含义与商品固有属性相符,从而排除公众误认可能性。具体可从以下几个方面展开:

(一)通过放弃与诉争商标所指含义无关的商品克服“欺骗性”

“欺骗性”的认定需结合诉争商标所指定使用的商品,若诉争商标在某类商品上的使用不会导致公众误认,则该类商品上的注册申请可获支持。即,如诉争商标的含义与指定使用商品的固有属性相符,可以排除公众误认的可能性,从而阻却欺骗性条款的适用。这一思路在商标包含商品原料的案件中尤为重要。

例如,在 (2022)京行终1576 号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认定,诉争商标“肉联帮”使用在“肉;肉罐头”商品上时,未对原料等特点作出欺骗性描述,不违反第十条第一款第七项。但使用在“腌制水果”等商品上时,易导致公众对原料、成分产生误认,属于该条款的规制范围。

在审理“欺骗性”条款时,法院应针对每类指定商品逐一分析是否存在欺骗性,因此是否删除或者放弃某个产品不应影响在其他产品上的“欺骗性”认定。然而,从实务的角度考虑,笔者的建议是尽量通过放弃与诉争商标所涉原料无关的商品,将争议焦点集中于相关商品,既有助于明确审查范围,也能向法官传递注册决心。笔者代理的一起商标申请驳回复审行政诉讼所涉商标含化学元素“氢”,在起诉时仅保留了“氢燃料电池”商品上的注册申请,放弃了其他商品,最终法院认定“氢”的描述性含义与商品原料特点一致,未构成欺骗性。类似地,(2021)京行终7407号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,申请人放弃与“可可”无关的商品后,法院认定诉争商标“可可联盟”在“可可;可可粉;巧克力酱”等商品上不易引发误认。

需要注意的是,行政诉讼中放弃部分商品的效力尚未形成统一的司法尺度。部分案件中认为,若行政机关未对商品删减申请作出处理,法院不应直接认可诉讼中的放弃声明。但有的案件中则认定,申请人放弃部分商品后,该部分商品的驳回复审决定已生效,仅需审查剩余商品。为降低风险,建议申请人在驳回复审阶段即删减可能引发误认的商品,若未及时删减,可在提起行政诉讼的同时向国家知识产权局提交删减申请,通常 1-2个月可获核准。

(二)国际注册商标可通过修改商品表述克服“欺骗性”

对于含有某种化学元素等的商标,即便限定于关联商品,仍可能被认定为具有欺骗性。此时可通过修改商品表述,明确指定商品确实包含诉争商标所涉元素,从而排除误认可能性。

笔者代理的一起案件中,诉争商标因含化学元素“Ti”被指具有欺骗性而被驳回。申请人通过国际局将商品表述限定为“含钛”的 商品后,尽管国家知识产权局在驳回复审阶段仍认定其具有欺骗性,但法院认为“Ti” 的描述性含义与商品原料特点一致,不会导致公众误认,最终认定该商标不具有欺骗性。

由此可见,对于因含化学元素等被驳回的商标,通过修改商品表述可有效阻却欺骗性条款的适用。但需要注意的是,针对中国国内商标注册,国家知识产权局对指定商品表述的形式审查比较严格,此类修改通常不会被认可。而国际注册商标可通过马德里国际注册的删减申请(MM6)手续对商品表述进行修改或限定。

此外,针对提交了所使用商品确实含有某种原料的使用证据却因“无法保证后续商品必然含该原料”而被驳回的案件,若所涉商标为国际注册商标,亦可通过修改商品表述确保指定商品含有特定原料,从而规避欺骗性条款。

(三)通过提交使用证据克服“欺骗性”

1.通过提交使用证据消除误认可能性

涉及“欺骗性”条款的认定中商标的使用情形是否有助于排除注册障碍?国家知识产权局的观点偏向于《商标法》第十条第一款第七项作为绝对禁止条款,当事人无法通过对标志的实际使用克服注册障碍。在司法实践中虽然法院也未能实现观点的统一,但仍需要具体问题具体分析,笔者认为提交使用证据在排除注册障碍方面会起到积极的作用。

在(2021)京行申2030号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为恰恰公司对诉争商标“坚果先生”的使用无法突破禁用条款。而 (2022)京行终1898号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院却认为“国窖班”整体不描述商品质量,且 “国窖”商标已具有知名度,公众不会误认,最终认可其注册。即,同样是涉及使用证据克服欺骗性条款时的影响,北京市高级人民法院前后作出的认定却截然不同。虽然(2022)京行终1898号案件所涉商标并非含原料的商标,但通过该认定可以窥探出使用证据在克服欺骗性条款时能起到积极的作用。

进一步,在(2025)京行终1874号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,商标申请人主张其系列商标“极氪”商标使用在“汽车”等商品上,已与吉利公司形成稳定对应关系及市场认知,且从未出现任何“欺骗性”情况。北京市高级人民法院也认定其提交的在案证据显示“极氪”品牌在国内外进行了广泛宣传,并已实际投入市场使用,且在“汽车”商品上具有一定知名度,使用中亦未造成公众对商品的原料、成分特点的误认,诉争商标“极氪X”在指定使用复审商品上未违反商标法第十条第一款第七项之规定。该案也能说明即便涉及欺骗性条款的认定,商标的使用证据对于消除误认可能性能够起到积极的作用。因此,对于那些经使用获得一定影响力的商标,还是应力所能及地收集并提交使用证据。

2.通过提交检测报告等克服欺骗性

在(2019)最高法行再249号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,最高人民法院认定“根据武汉立志公司提交的证据,其使用申请商标的产品配方中包括冰糖、蜂蜜成分。仅从“肾源春冰糖蜜液”标志本身,尚不足以认定申请商标使用在指定商品上将使相关公众对商品的原料、成分等特点产生错误认识,难以认定构成对公众的欺骗”。在该案中商标申请人提交了“肾源春冰糖蜜液”商品功能检测报告、食品安全性毒理学实验报告,即商标申请人通过提交其指定商品中确实含有诉争商标所含有的原料的使用证据成功克服了欺骗性。

笔者认为《商标法》第十条第一款第七项虽然是绝对禁用条款,但可以尝试通过提交检测报告等克服欺骗性,或者通过提交大量、高质量的使用证据证明相关商标在市场上经过长期、广泛、规范的使用,已经形成了稳定的市场秩序,相关公众能够将其识别为商标且不会对其指定商品的原料等特点产生误认,从而突破欺骗性条款的限制。

(四)可以主张商标整体含义不涉及原料等特点的描述

对于含有不常见化学元素的商标,可以主张商标整体不具有描述商品原料等特点的其他含义从而阻却欺骗性条款的适用。

在上述(2025)京行终1874号案件中,一审时北京知识产权法院认为诉争商标“极氪X”包含的“氪”系一种化学元素,作为商标使用在指定复审商品上,容易使相关公众对上述商品的主要原料、成分特点产生误认。在二审中商标申请人主张诉争商标应作整体识别,“极氪”作为臆造词汇,不具有任何描述商品原料等特点的其他含义。对此,北京市高级人民法院认为:“氪”虽系化学元素,但汉字“极氪”作为商标使用在“摩托车;汽车;汽车底盘”等复审商品上,公众基于日常生活经验及通常的认知水平和认知能力,不易将其与复审商品的主要原料、成分特点等产生联想,进而造成误认”。

类似地,在(2016)京行终2384号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为诉争商标由“肽帅”组合而成,整体上不具有特定含义。即使申请商标指定使用的商品中不包含“肽”所特指的化学原料,亦不能因此而认定申请商标整体上具有欺骗性。同样,在(2018)京73行初13085号商标申请驳回复审行政纠纷一案中,北京知识产权法院认定第26252896号“肽嫩及图”商标整体不具有特定含义,指定使用在“化妆品;洗面奶;洗洁精;研磨剂;夹克油;香精油”等商品上,即使商品不含有“肽”所指定的化学原料,亦不能因此而认定诉争商标整体上具有欺骗性。

综上,对于含有化学元素或者其他元素的商标,如若不涉及原料等特点的描述,公众基于日常生活经验等也不会产生误认,则可以主张商标整体不具有欺骗性,不致产生公众的错误认识。

四、结语

受限于篇幅,本文仅以包含商品原料的商标标识为切入点,对涉及欺骗性条款的抗辩路径展开探析。文中提出的应对策略,源自商标授权确权实务中常见问题的经验总结。具体到个案中,仍需结合具体商标与商品的特性,制定出最行之有效的抗辩策略。同时需注意,商标标识自身的显著性亦为关键,若标识本身缺乏显著性,即便成功阻却欺骗性条款的适用,仍可能因自身显著性不足而无法获得注册。

笔者认为,对《商标法》第十条第一款第七项的审查与适用应秉持审慎立场。根据现行法律规定,商标一旦被认定具有欺骗性,其使用即面临可罚性后果。因此,该条款的适用限定于确已造成误认,且误认程度达到较为严重的情形为宜。

尽管涉及欺骗性条款的驳回复审案件成功率低,通过行政诉讼突破该条款的适用亦存在一定障碍,但对于商标申请人而言,若系其核心重要商标,仍应穷尽一切可能探寻抗辩路径,助力商标在困境中实现突破、重焕价值。

[1] 该章节中的数据来源于摩知轮数据库(https://home.mozlen.com/),表格由作者自行整理。

京ICP备18007439号-1

京ICP备18007439号-1 京公网安备 11010102003445号

京公网安备 11010102003445号